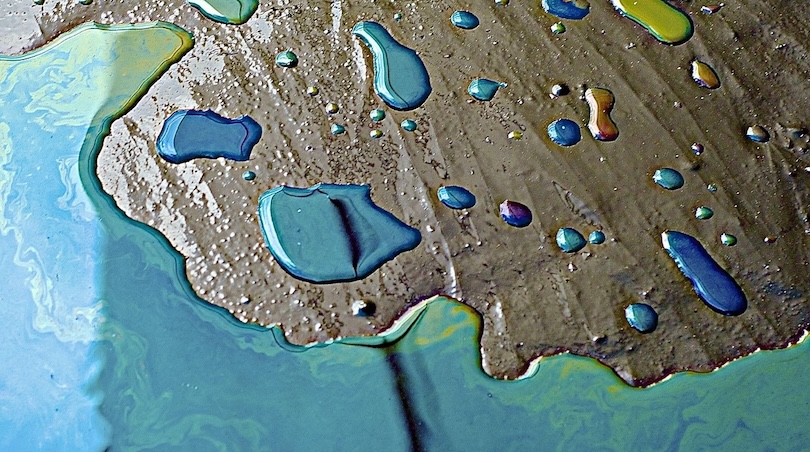

La grave pollution chimique du cours d’eau de l’Aire (2025), dans le canton de Genève, nous rappelle à quel point la vigilance des entreprises est cruciale lorsqu’il s’agit de produits dangereux. Cette affaire est l’occasion de revenir sur les obligations légales qui encadrent l’utilisation, le stockage et l’élimination des produits chimiques en Suisse.

Une responsabilité partagée

Détergents, vernis, solvants, agents de traitement : les substances chimiques sont omniprésentes dans le tissu économique, bien au-delà des seuls secteurs industriels. Cela implique qu’une très large majorité d’entreprises – même celles dont ce n’est pas le cœur de métier – ont un devoir de vigilance et de prévention.

Cette responsabilité ne s’arrête pas aux murs de l’entreprise : elle s’étend aux sous-traitants. En cas d’accident, une entreprise peut être tenue responsable des actes ou négligences de ses partenaires, si elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour encadrer leurs pratiques.

Quelles sont les bases légales ?

Les produits chimiques sont régis par un ensemble de lois et d’ordonnances fédérales. Ces textes ont un objectif commun : protéger la santé humaine, les écosystèmes et les ressources naturelles contre les atteintes causées par des substances dangereuses.

Loi sur la protection de l’environnement (LPE)

La LPE vise à prévenir les atteintes nuisibles à l’environnement, et impose le principe du pollueur-payeur. Dès l’article 2, il est précisé:

« Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais ».

Loi sur les produits chimiques (LChim)

Cette loi :

- impose la mise en place de mesures de prévention (art. 25 al. 1) ;

- rend obligatoire la désignation d’une personne qualifiée pouvant répondre aux autorités (art. 25 al. 2) ;

- prévoit des sanctions pénales administratives en cas de non-conformité (l’article 51).

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

L’ORRChim vise à limiter les risques environnementaux et sanitaires en restreignant ou interdisant l’utilisation de produits chimiques particulièrement dangereux, tels que :

- les solvants halogénés,

- les hydrofluorocarbures (HFC),

- les polychlorobiphényles (PCB),

- certains PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées).

Obtenez la liste complète des substances concernées dans les annexes de l’ordonnance.

Par ailleurs, l’ORRChim impose des qualifications spécifiques ou des permis pour l’utilisation professionnelle de certains produits, notamment dans les domaines suivants :

- les produits phytosanitaires,

- les pesticides appliqués pour le compte de tiers,

- les désinfectants pour l’eau des piscines publiques,

- les produits de traitement du bois,

- les fluides frigorigènes ainsi que les installations les contenant,

- les fumigants utilisés comme pesticides.

En cas de faute intentionnelles, la personne fautive peut se voir retirer son permis de manière provisoire ou définitive.

Loi sur la protection des eaux (LEaux)

La loi sur la protection des eaux interdit :

- l’introduction de polluants dans les eaux (même indirectement),

- la dispersion de substances dangereuses à proximité de réseaux d’eaux usées.

Les atteintes à l’environnement (absence d’installations de rétention, par exemple) peuvent conduire à :

- jusqu’à 3 ans de prison pour pollution intentionnelle,

- des amendes pécuniaires allant jusqu’à 180 jours-amendes en cas de négligence (de CHF 30.- à CHF 3’000.- par jour-amende).

Ordonnance sur la protection de l’air (OAir)

L’OAir fixe des valeurs limites d’émissions pour les gaz, vapeurs et aérosols, selon leur toxicité et cancérogénicité. Elle impose également la mise en place de dispositifs de captation et de traitement adaptés.

Les valeurs limites des différentes substances sont détaillées dans l’annexe 1 du texte de l’ordonnance.

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)

L’OPAM concerne les entreprises détenant des quantités significatives de produits dangereux (cf. tableau des seuils quantitatifs). Elle impose :

- une évaluation du risque,

- la mise en place de mesures préventives selon l’état de la technique,

- une gestion complète de l’accident : alerte, évacuation, décontamination, etc.

Le tout est à la charge de l’entreprise.

Code des obligations (CO)

Le code des obligations indique que l’entreprise causant des dommages à autrui est tenu de les réparer, notamment si des personnes sont victimes d’une pollution environnementale ou si leur propriété est atteinte.

Attention, l’article 101 du CO précise que les entreprises sont également responsables de leurs sous-traitants, sauf pour les fautes légères si le contrat entre les deux parties le précise.

Prévention et mise aux normes

Il est clair selon la loi que des mesures de prévention et de réaction en cas d’accident sont impératives. Voici des mesures clés à mettre en œuvre pour respecter les lois suisses sur les produits chimiques et protéger l’environnement.

1. Évaluation des risques environnementaux

- Réaliser une analyse des dangers liés aux substances utilisées (toxicité, inflammabilité, réactivité…).

- Tracer les produits chimiques, y compris chez les sous-traitants et évaluer les scénarios d’accidents potentiels : déversement, incendie, explosion, fuite, etc.

- Documenter les risques environnementaux (eau, air, sol).

2. Mesures techniques de prévention

- Installer des systèmes de rétention (cuves, bacs, double enveloppe, évacuation des eaux séparée).

- Prévoir des systèmes d’alarme, détection et extinction automatique.

- Utiliser des matériaux et équipements compatibles avec les produits chimiques manipulés.

- Ventilation, filtration, confinement des émissions polluantes.

- Maintenance régulière des installations.

3. Organisation et procédures internes

- Créer une procédure de réception, de stockage, de manipulation et d’élimination.

- Tenir à jour les fiches de données de sécurité (FDS) et les synthétiser pour faciliter leur utilisation.

- Maintenir un inventaire actualisé des substances dangereuses stockées et employées dans l’entreprises.

- Disposer de procédures d’urgence environnementale (kit anti-déversement, plans d’intervention, coordination avec les pompiers).

4. Formation et sensibilisation du personnel

- Former les employés à la manipulation sécurisée des substances.

- Sensibiliser au risque environnemental et aux mesures d’urgence.

- Réaliser des exercices de simulation d’incident.

5. Surveillance et documentation

- Surveillance des émissions (air, eaux usées).

- Suivi des déchets dangereux.

- Audits internes réguliers.

- Conservation des preuves de conformité (rapports, bordereaux, justificatifs de traitement des déchets).

- Veille légale.

6. Responsabilité contractuelle et gestion des sous-traitants

- Choisir des sous-traitants agréés et compétents.

- Insérer des clauses contractuelles précises sur la gestion environnementale.

- Contrôler régulièrement leurs pratiques (audits, suivi).

7. Coordination avec les autorités et les obligations déclaratives

- Informer les autorités cantonales en cas de stockage de quantités importantes (OPAM).

- Obtenir les autorisations nécessaires pour les installations classées.

- Déclarer les substances chimiques soumises à enregistrement ou restriction (LChim/OChim).

- Collaborer en cas d’accident (information rapide, transparence)

Attention, cette liste est non exhaustive. Aussi, selon votre contexte, il est possible que des mesures différentes doivent être prises, par exemple dans la fabrication de produits chimiques ou l’utilisation de produits phytosanitaires.

Conclusion

La gestion des produits chimiques ne peut être reléguée à la seule protection du personnel. Elle engage pleinement la responsabilité des entreprises sur le plan environnemental.

De ce fait, adopter une approche rigoureuse et préventive – y compris avec les sous-traitants – est devenu un marqueurs de sérieux, de crédibilité et de pérennité, surtout que la prévention coûte toujours moins cher que la réparation des répércussions causées par la survenue d’un accident.

Commentaires récents